从临床病理到动物模型:肾脏疾病关键科学问题的机制探索与靶向干预!

时间:2025-11-07 阅读:287

排斥反应与免疫监测

1. 临床案例发现:分子技术(如“分子显微镜”)可辅助甚至优化传统组织学诊断(Banff分类),提供更客观的疾病活动度和预后信息。特别是“肾小球囊炎”被识别为T细胞介导的排斥反应的一个新的、具有预后意义的组织学标志。

2. 临床案例发现:移植肾中可出现“新发寡免疫性肾小球肾炎”,其特点与典型的ANCA相关性肾炎不同,提示存在独特的移植相关免疫病理机制。

3. 动物模型关联与科研方向:

① 验证分子标志物

模型:小鼠或大鼠肾移植模型。

应用:在受控的移植模型中,应用转录组学(如RNAseq)来验证临床发现的分子标签(例如,与TCMR或ABMR相关的基因集)。可以系统地比较伴有和不伴有“肾小球囊炎”的移植物,以确定其独特的分子特征,并探究其背后的细胞机制(如特定T细胞亚群的浸润)。

② 机制探索:

模型:转基因小鼠模型(如特定细胞缺失或报告基因小鼠)。

应用:研究“新发寡免疫性GN”的发病机制。这究竟是钙调神经磷酸酶抑制剂等药物的毒性效应?还是供者特异性抗体在低水平下的特殊表现?动物模型可以用于分离这些变量,并通过过继性细胞转移或抗体注射来验证假设。

肾小球疾病与足细胞/壁层上皮细胞病理

1. 临床案例发现:

①1618,1651:Sox9的表达上调可能有助于区分局灶节段性肾小球硬化和微小病变病,并提示壁层上皮细胞和足细胞的活化/去分化在FSGS(尤其是塌陷型)的发病中起核心作用。

②1627:塌陷性肾小球病常与其他肾脏疾病(如TMA、狼疮肾炎、糖尿病肾病)共存,提示其可能是多种损伤途径的共同终末表型。

③1643:C3肾小球病可表现为严重的新月体性肾炎,预后较差。

2. 动物模型关联与科研方向:

① 致病机制研究

模型:嘌呤霉素、阿霉素诱导的肾病大鼠/小鼠模型(模拟MCD/FSGS),或条件性基因敲除小鼠(如足细胞特异性敲除特定基因如Nephrin,Podocin)。

应用:在疾病进程中动态监测Sox9的表达,并通过在足细胞或PECs中特异性过表达或敲低Sox9,来直接验证其在足细胞损伤、脱落和硬化形成中的因果作用。

② 疾病叠加模型:

模型:结合多种损伤模型。例如,在糖尿病(db/db小鼠)或狼疮(MRL/lpr小鼠)模型的基础上,施加第二个打击(如病毒模拟物、药物毒性),观察是否诱发CG表型。这可以验证CG是“第二次打击”的结果。

③ 补体系统研究:

模型:基因工程小鼠(如CFH突变小鼠致DDD)或通过抗体靶向补体系统。

应用:研究导致C3GN从MPGN模式向新月体模式转化的触发因素。测试针对补体旁路途径(如抗因子B抗体、C5抑制剂)的治疗能否预防或治疗新月体性C3GN。

纤维化与慢性肾脏病进展

1. 临床案例发现

① 1635,1628:LOXL2在肾小管间质纤维化中表达上调,其抑制剂D-青霉胺在动物模型中显示出抗纤维化效果。同时,控制炎症和氧化应激(使用PPS、PYR等)可以逆转糖尿病肾病小鼠模型中已形成的肾小球硬化。

② 1650:在移植肾中,梗阻是导致节段性间质纤维化的重要原因,其病理模式需与CNI毒性相鉴别。

2. 动物模型关联与科研方向

① 靶点验证与药物开发:

模型:单侧输尿管结扎模型(模拟梗阻性纤维化)、叶酸诱导肾病模型、糖尿病肾病模型(db/db小鼠或STZ诱导)。

应用:

在UUO模型中测试更特异的LOXL2抑制剂(相较于非特异的D-青霉胺)的抗纤维化疗效。

系统评估PPS+PYR+EN联合疗法在不同CKD模型(如糖尿病、高血压、慢性同种异体肾病)中的普适性,并深入探讨其通过Nrf2、SIRT1等通路调控氧化应激和纤维化的具体分子机制。

② 疾病特异性纤维化模型

模型:创建移植后梗阻模型具有一定挑战,但可在小鼠肾移植后人为造成部分输尿管狭窄,以专门研究梗阻在慢性移植物失功中的作用,并寻找区别于CNI毒性的特异性生物标志物。

病毒感染与肿瘤

1. 临床案例发现

① 1616,1617:移植肾肿瘤可源于供者或受者细胞(嵌合现象),供者来源的恶性肿瘤(如黑色素瘤)可通过移植传播。

② 1645,1633:BK病毒肾病的组织学分期与病毒载量和预后关联性不强,提示需要更精准的预测指标。多瘤病毒肾病中肾小管基底膜免疫沉积物的发生率下降,可能反映了免疫抑制方案或疾病早期诊断的演变。

2. 动物模型关联与科研方向

① 肿瘤起源与微环境

模型:利用绿色荧光蛋白标记的骨髓移植或肾脏移植小鼠模型。

应用:研究受者来源的干细胞如何归巢至移植肾,并在特定致癌因素下转化为肿瘤细胞,这有助于理解“嵌合体肿瘤”的形成。

② 病毒致病机制:

模型:小鼠多瘤病毒模型是研究多瘤病毒致瘤性和肾毒性的经典模型。对于BK病毒,虽然存在物种特异性,但该模型仍可用于研究病毒潜伏、再激活的免疫学控制。

应用:在病毒模型中,探索为何病毒载量与组织损伤程度不平行,重点研究病毒变异、宿主细胞内在抗病毒反应以及浸润免疫细胞的表型在决定疾病表型中的作用。

血栓性微血管病与单克隆丙种球蛋白病

1. 临床案例发现

① 1632,1636,1641:血栓性微血管病的血管病变严重程度可预测肾脏结局。在Upshaw-Schulman综合征(先天性TTP)和移植后TMA中,均观察到补体激活的证据。此外,移植后TMA与单克隆丙种球蛋白病存在显著关联。

2. 动物模型关联与科研方向

① 补体与凝血交叉对话:

模型:Adamts13基因敲除小鼠(模拟USS),或通过注射抗ADAMTS13抗体。

应用:在TTP模型中,验证补体激活(如C5a)是否加重了微血管血栓形成和肾损伤。测试补体抑制剂(如抗C5抗体)与血浆置换的联合疗效。

② 单克隆抗体致病性研究:

模型:将产生单克隆免疫球蛋白的患者浆细胞移植到免疫缺陷小鼠体内(人源化小鼠模型)。

应用:直接验证特定的单克隆抗体是否能在活体内引起TMA样病变,并阐明其攻击血管内皮的机制(例如,是否直接激活补体或内皮细胞)。

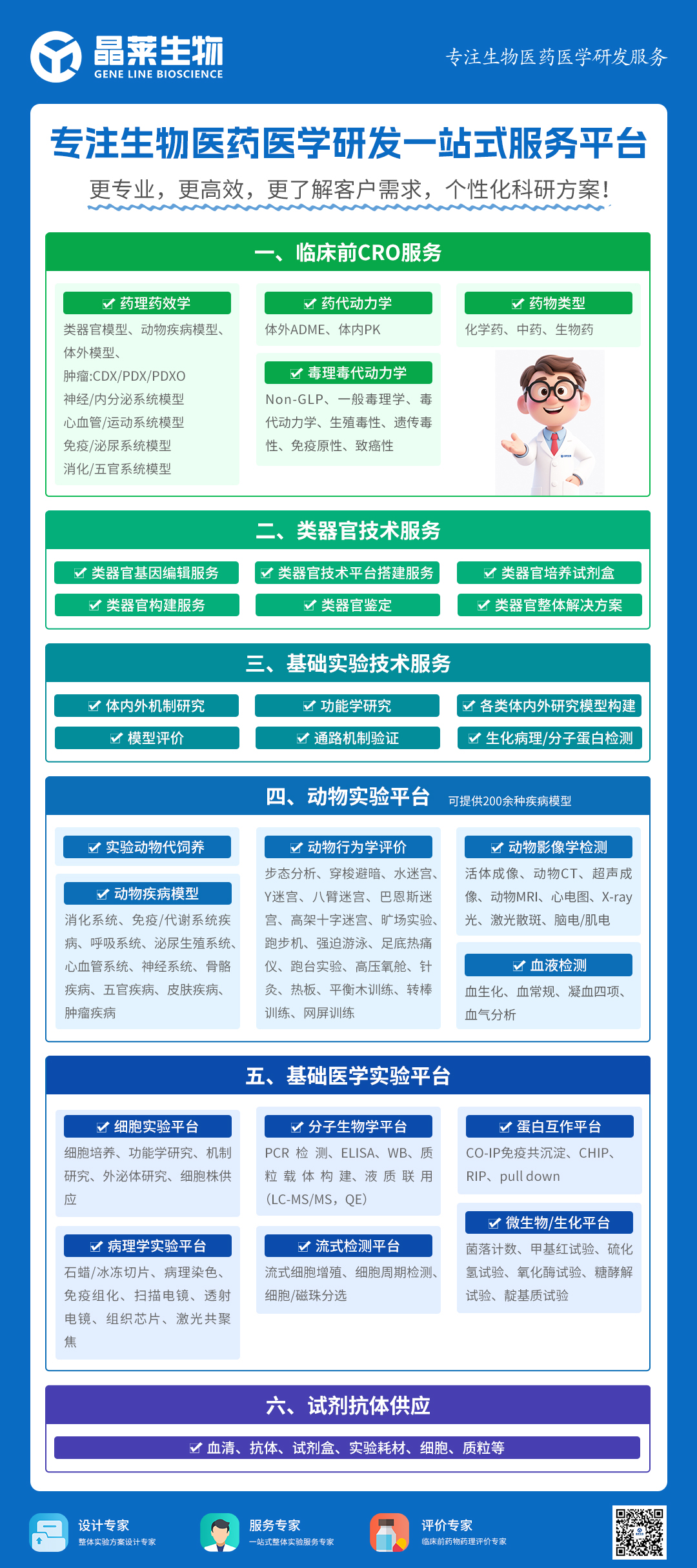

关于晶莱